Historia del deber

Uno de los anti-conceptos más destructivos en la historia de la filosofía moral es el término “deber”.

Un anti-concepto es un término artificial, innecesario y racionalmente inútil, creado con el fin de reemplazar y borrar algún concepto que sí es legítimo. El término “deber” destruye más que conceptos individuales; es un asesino metafísico y psicológico: niega todas las cosas esenciales para una visión racional de la vida y hace que se vuelvan inaplicables a las acciones del hombre.

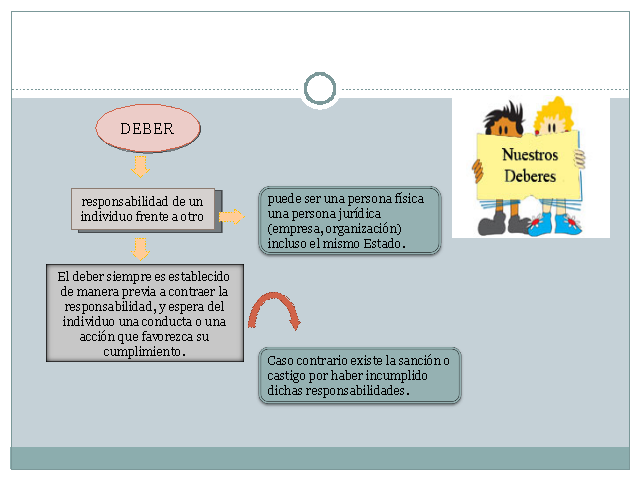

El significado del término “deber” es: la necesidad moral de realizar ciertas acciones sin otro motivo que la obediencia a alguna autoridad superior, sin tener en cuenta ningún objetivo personal, motivación, deseo o interés.

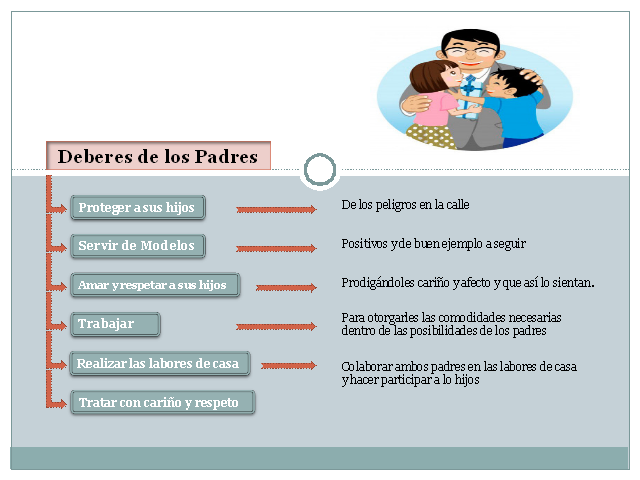

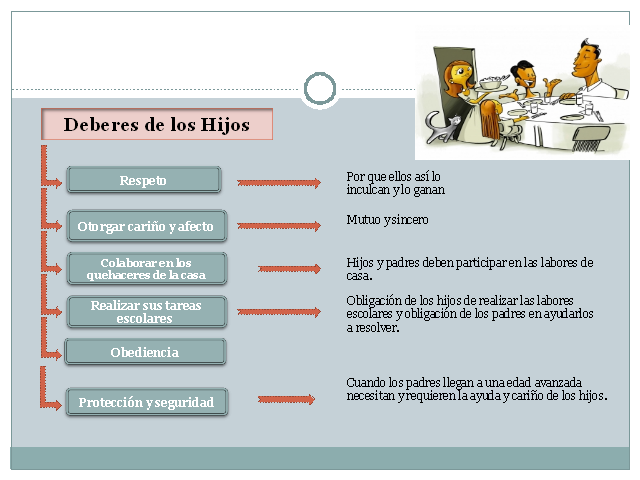

Es obvio que ese anti-concepto es producto del misticismo, no una abstracción derivada de la realidad. En la teoría mística de la ética, “deber” se refiere a la noción de que el hombre *debe* obedecer los dictados de una autoridad sobrenatural. A pesar de que el anti-concepto se ha secularizado, y que la autoridad de la voluntad de Dios se atribuye hoy a entidades terrenales como padres de familia, país, Estado, humanidad, etc., su supuesta supremacía sigue descansando en un edicto místico. ¿Quién demonios puede tener el derecho a exigir ese tipo de sumisión u obediencia? Esa es la forma correcta de hacer la pregunta (y a quién), porque nada ni nadie puede tener tal derecho o exigencia aquí en la Tierra.

El archi-defensor del “deber” es Immanuel Kant; él fue mucho más allá que otros teóricos, tan lejos que éstos parecen inocentemente benevolentes en comparación. El “deber”, Kant afirma, es la única norma de virtud, pero la virtud no es su propia recompensa: si hay una recompensa de por medio, deja de ser virtud. La única motivación moral, afirma, es la dedicación al deber por el propio deber; sólo una acción motivada exclusivamente por esa dedicación es una acción moral.

Si uno aceptase eso, el anti-concepto de “deber” destruye el concepto de “realidad”: hay un poder inexplicable y sobrenatural que tiene prioridad sobre los hechos y dicta las acciones de uno, independientemente del contexto o de las consecuencias.

El “deber” destruye la razón: sustituye el conocimiento y el juicio de uno, haciendo que el proceso de pensar y de juzgar sea irrelevante para sus acciones.

El “deber” destruye los valores: exige que uno traicione o sacrifique sus valores más altos en aras de un mandato inexplicable, y convierte a los valores en una amenaza para el valor moral de uno, puesto que la experiencia del placer o del deseo pone en duda la pureza moral de los propios motivos.

El “deber” destruye el amor: ¿quién podría querer ser amado, no por “inclinación”, sino por “deber”?

El “deber” destruye la autoestima: no permite que haya un “yo” que pueda ser estimado.

Si uno acepta esa pesadilla en nombre de la moralidad, la ironía infernal es que el “deber” destruye la moralidad. Una teoría deontológica (centrada en el deber) de la ética relega los principios morales a una lista de “deberes” prescritos, dejando al resto de la vida del hombre sin ninguna guía moral, desgajando la moralidad de cualquier aplicación a problemas reales y a las cosas importantes de la existencia del hombre. Asuntos tales como trabajo, carrera, ambición, amor, amistad, placer, felicidad, valores (en la medida en que no sean perseguidos como deberes) son considerados por estas teorías como *amorales*, o sea: fuera del ámbito de la moralidad. Si es así, ¿con qué criterio va un hombre a tomar sus decisiones cotidianas, o a encauzar el curso de su vida?

En una teoría deontológica, todos los deseos personales son desterrados del reino de la moralidad; un deseo personal no tiene ningún significado moral, sea el deseo de crear o el deseo de matar. Por ejemplo, si un hombre no está sustentando su vida por deber, tal moralidad no distingue en absoluto entre sustentarla con un trabajo honesto, o robando. Si un hombre *quiere* ser honesto, no merece ningún crédito moral; como diría Kant, esa honestidad es “loable”, pero no tiene “relevancia moral”. Sólo un malvado represor, alguien que siente un profundo deseo de mentir, de engañar y robar, pero que se obliga a actuar con honestidad en aras del “deber”, él es quien recibirá un reconocimiento de su valor moral por parte de Kant y sus secuaces.

Ese es el tipo de teoría que le da mala fama a la moralidad.

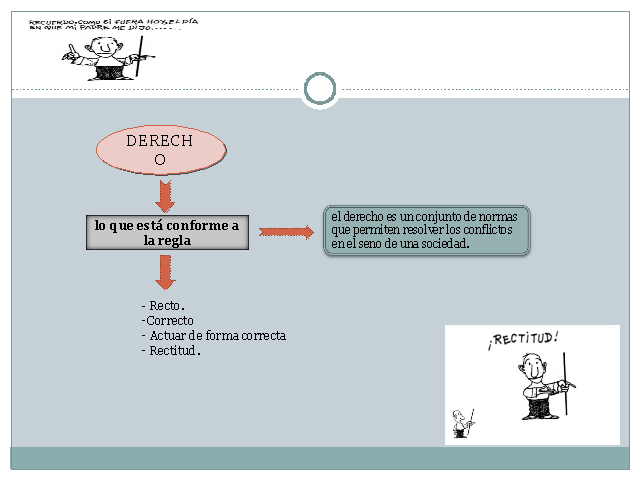

En la realidad y en la ética Objetivista, no existe tal cosa como “deber”. Sólo existe la elección, y el reconocimiento claro y total del principio encubierto por la noción de “deber”: La ley de causalidad.

Para tomar las decisiones necesarias para lograr sus objetivos, un hombre necesita la consciencia constante y automatizada del principio que el anti-concepto “deber” prácticamente ha borrado de su mente: el principio de causalidad; específicamente, el principio aristotélico de *causa final* (que, de hecho, sólo se aplica a un ser consciente), es decir: el proceso por el cual un fin determina los medios; es decir: el proceso de elegir un objetivo y tomar las medidas necesarias para alcanzarlo.

En una ética racional, es la causalidad – no el “deber” – la que sirve como principio rector, al considerar, evaluar y escoger las acciones de uno, sobre todo aquellas que son necesarias para alcanzar objetivos a largo plazo. Siguiendo este principio, un hombre no actúa sin saber el objetivo de su acción. Al elegir un objetivo, él considera los medios necesarios para alcanzarlo, sopesa el valor del objetivo contra las dificultades de los medios, y contra el contexto total y jerárquico de todos sus otros valores y objetivos. Él no exige lo imposible de sí mismo, y no decide con demasiada facilidad qué cosas son imposibles. Él nunca ignora el contexto del conocimiento del que dispone, y nunca evade la realidad, dándose cuenta plenamente de que su objetivo no le será concedido por ningún otro poder que no sea su propia acción, y que, si evadiera, no estaría engañando a ninguna autoridad kantiana, sino a sí mismo.

Un kantiano (o incluso un semi-kantiano) no puede permitirse valorar nada profundamente, puesto que un inexplicable “deber” puede exigirle el sacrificio de sus valores en cualquier momento, destruyendo cualquier plan o esfuerzo a largo plazo que haya podido emprender para lograrlos.

La noción de “deber” es intrínsecamente anti-causal. En su origen, un “deber” desafía el principio de causa eficiente, puesto que no tiene causa (es sobrenatural); en su efecto, desafía el principio de causa final, puesto que ha de ser realizado sin que importen las consecuencias.

El aceptar con plena responsabilidad las propias decisiones y acciones (y sus consecuencias) es una disciplina moral tan implacable que muchos hombres intentan escapar de ella rindiéndose a lo que creen que es un refugio fácil, automático e irreflexivo: la moralidad del “deber”. Luego aprenden, aunque a veces es demasiado tarde.

El discípulo de la causalidad encara una vida sin cadenas inexplicables, responsabilidades no contraídas, exigencias imposibles, o amenazas sobrenaturales. Su actitud metafísica y el principio moral que le guía están resumidos en un antiguo refrán español: “Dios dijo: Toma lo que quieres y págalo”. Pero saber lo que uno quiere, su significado y su costo requiere la más alta de las virtudes humanas: la racionalidad.